المدرجات الزراعية اليمنية: المعجزة الإنسانية الأولى في تاريخ البشرية

المدرجات الزراعية اليمنية: المعجزة الإنسانية الأولى في تاريخ البشرية

أوراق … من … التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

مـــصـــطــفـــى بن خالد

المدرجات الزراعية اليمنية:

المعجزة الإنسانية الأولى في تاريخ البشرية

الملخص :

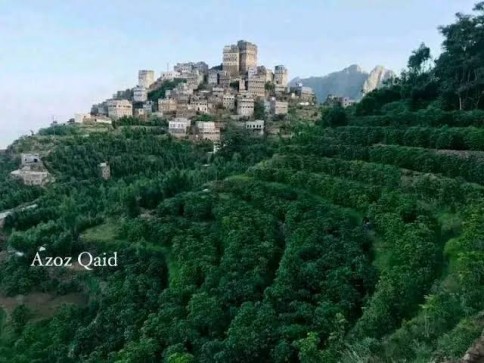

يُعَدّ نظام المدرجات الزراعية اليمنية نموذجًا فريدًا في تاريخ الحضارة الإنسانية، إذ تمكن الإنسان اليمني منذ آلاف السنين من ترويض الطبيعة الجبلية القاسية وتحويلها إلى منظومة زراعية متكاملة ومستدامة.

يبحث هذا البحث في الأبعاد التاريخية، والهندسية، والبيئية، والاقتصادية، والثقافية والاستراتيجية للمدرجات الزراعية اليمنية، باعتبارها إنجازًا حضاريًا تجاوز حدود الزمان والمكان، وأسهم في تكوين هوية زراعية وثقافية وإنسانية متميزة.

كما يتناول التحديات الراهنة التي تهدد بقاء هذا النظام الفريد، ويقترح رؤىً استراتيجية للحفاظ عليه كإرثٍ عالمي ورافعةٍ للتنمية المستدامة في اليمن والعالم العربي.

⸻

المقدمة:

المدرجات الزراعية في اليمن ليست مجرد حُقولٍ متدرجة من أعالي الجبال الشاهقة، بل هي رمز لعبقرية الإنسان اليمني في التكيف مع الطبيعة وإعادة هندستها وفق حاجاته دون الإضرار بتوازنها البيئي.

لقد أدرك اليمني القديم أن الجبال ليست عائقًا، بل وعاء يمكن أن يُستثمر ويُستزرع. فقام بتسخير أدواته البسيطة، ومهاراته الجماعية، ومعارفه الفلكية والهيدرولوجية، ليحوّل سفوح الجبال الممتدة من شمال إلى الجنوب إلى لوحات خضراء تدهش الأبصار.

تُجسّد هذه المدرجات فكرة الإنسان المبدع الذي يزرع الجمال والإنتاج في آنٍ واحد.

فهي مزيج من الفن والهندسة والاقتصاد والروح، وتُمثّل في نظر العديد من الباحثين “أعجوبةً زراعيةً تفوق في قيمتها الإنشائية والمعرفية كثيرًا من المعجزات المعمارية القديمة ”.

⸻

الفصل الأول:

الخلفية التاريخية لنظام المدرجات اليمنية

تشير الأدلة الأثرية والنقوش السبئية والحميرية إلى أن المدرجات الزراعية ذكرت في اليمن منذ أكثر من 4000 عام، تحديدًا في مناطق سبأ، وحمير، ومعين، وحضرموت، لكنها كانت موجودة من قبل أكثر تسعة ألف سنة.

وقد ارتبطت هذه الأنظمة ارتباطًا وثيقًا بمشاريع الري القديمة، وأشهرها سد مأرب العظيم، الذي شكّل نموذجًا مبكرًا لتكامل الري والمدرجات في منظومة واحدة.

يذكر المؤرخ اليوناني سترابو في القرن الأول قبل الميلاد أن اليمنيين كانوا “يزرعون السماء” في إشارة إلى علو مزارعهم في الجبال.

كما أشار الجغرافي الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب إلى أن كل جبل في اليمن “ جُعل مدرّجًا كالسلالم، يُزرع أعلاه وأسفله ولا يُهدر منه موضعٌ ”.

هذا الإرث التاريخي لم يكن مجرد نشاط زراعي، بل نظامًا حضاريًا متكاملًا يُعبّر عن فلسفة يمنية عميقة في التعامل مع الأرض والماء والحياة.

⸻

الفصل الثاني:

الجغرافيا والبيئة الطبيعية للمدرجات اليمنية

تمتد المدرجات الزراعية عبر السلسلة الجبلية الغربية لليمن، وتغطي مناطق صنعاء، حراز، برع، ريمة، إب، وصاب، يافع، عمران، المحويت، ذمار، وتعز.

وصعدة، حجة واليمن الداخلية، أبهاء، ظهران اليمن، جيزان، غامد، الطايف، عمان تتراوح ارتفاعاتها بين 1500 و3200 متر فوق سطح البحر، وهي مناطق تتميز بمناخ معتدل وهطول أمطار موسمية متوسطة إلى غزيرة.

خصائص …التربة

تتكون التربة في هذه المدرجات من خليطٍ من التربة الطينية الغنية بالمواد العضوية، والتربة الرسوبية المتكونة بفعل الأمطار والسيول، مما يجعلها بيئة خصبة للغاية.

الهندسة …الطبيعية

كل مدرّج يمثل طبقة زراعية أفقية مدعومة بجدار حجري يُشيّد يدويًا.

تتراوح سماكة الجدار بين نصف متر إلى مترين حسب درجة الانحدار، وتُبنى الجدران بطريقة تُتيح تسرب المياه ببطء نحو الطبقات السفلى، مما يمنع انجراف التربة ويحافظ على الرطوبة.

⸻

الفصل الثالث:

البنية الهندسية والهيدرولوجية للمدرجات

يُعد النظام الهندسي للمدرجات اليمنية أحد أعقد وأذكى أنظمة الزراعة الجبلية في العالم، حيث يعتمد على مبادئ دقيقة في ضبط المياه والتربة والجاذبية.

1. الجدران الحجرية

تُبنى من الحجارة المحلية غير الملساء لتضمن تماسكها دون استخدام إسمنت أو مواد لاصقة.

ويُراعى في تصميمها الميل الخفيف نحو الجبل لمنع الانهيار بفعل ضغط المياه.

2. قنوات الري

تُعرف محليًا باسم “العيون” أو “الميازيب”، وتُستخدم لتوزيع المياه من الأعلى إلى الأدنى بطريقة تدريجية متوازنة، مما يمنع الفيضانات أو الجفاف.

3. الحواجز والمصدات

تُقام في قمم الجبال لتوجيه مياه السيول نحو السواقي دون تدمير التربة.

كما تُستخدم الصخور المصفوفة بعناية لتقليل سرعة تدفق المياه.

4. إدارة المياه

يُعتبر الماء في الثقافة اليمنية موردًا مقدسًا، وكان يُدار بنظام جماعي دقيق يُعرف بـ”التحجير”، حيث تُقسم مياه الأمطار وفق أعراف وقوانين عشائرية متوارثة منذ قرون.

⸻

الفصل الرابع:

المحاصيل الزراعية والتنوع الإنتاجي

تتميز المدرجات اليمنية بتنوعٍ مذهل في محاصيلها نتيجة لاختلاف المناخ والارتفاعات.

• البن اليمني: يعدّ من أرقى أنواع البن في العالم (مثل بن حراز ويافع وخولان بن عامر والمخا)، ويُعتبر رمزًا للهوية الاقتصادية والثقافية اليمنية الأصيلة منذو القدم.

• العنب اليمني الفاخر: تزرع أصنافه المتنوعة في صنعاء وحراز، وخولان وكثير مناطق اليمن وكان من المحاصيل المفضلة في العصور الحميرية.

• الحبوب (القمح والشعير والذرة): تشكل الأساس الغذائي الريفي.

• الخضروات والفواكه: كالطماطم، والبصل، والبطاطس، والتفاح والرمان.

• المكسرات واللوز: تنتشر في مناطق مختلفة، وتلعب دورًا اقتصاديًا مختلفًا بحسب الزمان والمكان.

⸻

الفصل الخامس:

البعد الاجتماعي والثقافي للمدرجات

المدرجات الزراعية ليست حقولًا فحسب، بل مؤسسات اجتماعية متكاملة.

فقد ارتبطت بالأنماط القروية والعلاقات التعاونية بين السكان، إذ تُبنى وتُصان عبر ما يُعرف بـ”العمل الجماعي” أو “العونة”، حيث يشارك كل أفراد المجتمع في بناء المدرجات وحصادها.

وتنعكس قيم التعاون والكرم والارتباط بالأرض في الشعر اليمني والأغاني الفلكلورية التي تصف “ المدرجات كحُليٍّ تُزين جبين الوطن ”.

كما تُعدّ هذه المدرجات رمزًا للفخر الوطني، إذ تُستعمل صورها في النقوش والعملات والملصقات الرسمية.

⸻

الفصل السادس:

الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية

تشكّل المدرجات الزراعية العمود الفقري للاقتصاد الريفي اليمني.

فهي تساهم في:

1. تحقيق الأمن الغذائي المحلي.

2. تعزيز صادرات البن والعنب واللوز.

3. الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي.

4. دعم السياحة البيئية والثقافية، إذ تُعد مناطق مثل “حراز” و“ريمة” مقاصد عالمية لعشاق الجمال الطبيعي والتراث الزراعي.

⸻

الفصل السابع:

التحديات البيئية والتنموية الراهنة

تواجه المدرجات الزراعية اليوم مخاطر حقيقية تهدد وجودها:

• الانجراف والتعرية نتيجة الإهمال وقلة الصيانة.

• ندرة المياه بسبب التغير المناخي وتراجع الأمطار.

• الهجرة الريفية التي تترك الحقول دون رعاية.

• تراجع الدعم المؤسسي والبحثي من الدولة والمنظمات.

٠ التحول نحو زراعة القات كان من أكثر التحولات الزراعية تدميرًا لليمن، إذ استنزف المياه الجوفية، وأرهق التربة، وبدّد المساحات الخضراء في مقابل عائدٍ مؤقتٍ لا يصنع تنمية ولا يحقق أمنًا غذائيًا.

لكن المدهش والمبشّر في الوقت ذاته، أن جيل الشباب اليمني بدأ يستعيد وعيه الزراعي والوطني؛ فأصبح يقلع القات من الجبال والوديان، ويزرع مكانه البن اليمني والأشجار المثمرة، ليعيد للأرض نضارتها، وللوطن رمزه الزراعي الأصيل.

إنها ثورة خضراء صامتة، يقودها وعيٌ جديد وإرادة لا تُقهر،

فما لم تقدر عليه السياسات لعقود،

بدأ يفعله شباب اليمن بمعاول الأمل وبذور الحياة.

هذه التحديات تفرض إعادة التفكير في سياسات التنمية الزراعية، والتركيز على إحياء التراث الزراعي كمصدرٍ استراتيجيٍ للأمن القومي البيئي والغذائي.

⸻

الفصل الثامن:

الرؤى الاستراتيجية المستقبلية

لحماية هذا الإرث الحضاري العظيم، يقترح البحث مجموعة من المسارات الاستراتيجية:

1. إدراج المدرجات الزراعية اليمنية ضمن التراث الزراعي العالمي (GIAHS) التابع للفاو واليونسكو.

2. تأسيس مراكز بحثية وطنية متخصصة في الزراعة الجبلية التقليدية.

3. تشجيع السياحة الزراعية البيئية لخلق مصادر دخل جديدة للسكان المحليين.

4. إعادة تأهيل أنظمة الري التقليدية باستخدام التقنيات الحديثة دون الإضرار بالهوية المعمارية.

5. إدماج المدرجات في المناهج التعليمية كرمز للابتكار الوطني والاستدامة.

6. تعزيز دور المرأة الريفية في الزراعة والحفاظ على البذور المحلية.

⸻

الخلاصة:

إن المدرجات الزراعية اليمنية ليست مجرد إرث من الماضي، بل هي خريطة طريق للمستقبل.

إنها نموذجٌ يجمع بين العلم والفن، بين الوعي البيئي والاقتصادي، بين الجمال والإنتاج، وبين الإنسان وأرضه في أسمى أشكال الانتماء.

لقد طوّع اليمنيون الجبال الشاهقة، وزرعوا فيها الحياة، وأثبتوا أن الحضارة لا تُبنى في السهول فقط، بل تُنحت أيضًا في الصخور.

ومن واجب الإنسانية اليوم أن تحافظ على هذه الأعجوبة، لا بوصفها تراثًا يمنيًا فحسب، بل كنزًا عالميًا نادرًا يُجسّد عبقرية الإنسان في صناعة الحياة من العدم.

أولًا: البُعد التاريخي – السبق الزمني والحضاري

تشير النقوش المسندية إلى أن اليمنيين مارسوا الزراعة الجبلية المتدرجة منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 4000 سنة.

لكن الشواهد الأثرية تثبت وجود المدرجات منذو أكثر من ثمانية الاف عام

وهذا يعني أن نظامهم الزراعي سبق ظهور أنظمة مشابهة في حضارات العالم الأخرى مثل:

• مدرجات الإنكا في جبال الأنديز (بيرو) التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي.

• المدرجات الصينية (هونان ويونّان) التي ظهرت بعد القرن الثالث قبل الميلاد.

بالتالي، فالتسلسل الزمني يُظهر أن اليمنيين هم أول من ابتكر نظام الزراعة المدرّجة في العالم، قبل أي حضارة أخرى بحوالي ستة ألف عام على الأقل.

وهذا يجعلها “المعجزة الزراعية الأولى في تاريخ الإنسانية” من حيث الابتكار الزمني والهندسي.

⸻

ثانيًا: البُعد الهندسي – الإعجاز في التصميم

المدرجات اليمنية ليست مجرد جدران حجرية، بل نظام هندسي فائق الذكاء:

• تعتمد على التوازن الطبيعي بين الجاذبية والمياه دون استخدام أدوات ميكانيكية.

• تُبنى بزاوية ميل محسوبة هندسيًا لتوزيع المياه والتربة دون فقدان الخصوبة.

• تحتوي على نظام صرف داخلي خفي يسمح بتسرب المياه الزائدة ببطء نحو الطبقات السفلى.

• تصمد لقرون دون انهيار، رغم أنها مبنية يدويًا فقط.

وقد وصفها خبراء اليونسكو في تقاريرهم بأنها “ أحد أعقد الأنظمة الهندسية البيئية التي صممها الإنسان القديم دون أدوات علمية حديثة ”.

وهذا يبرهن أنها معجزة هندسية بشرية سبقت عصرها بمئات السنين.

⸻

ثالثًا: البُعد البيئي – الاستدامة عبر آلاف السنين

في زمنٍ لم يكن فيه أحد يتحدث عن “ التنمية المستدامة ”، كان اليمنيون يُطبّقونها فعليًا.

فالمدرجات:

• تمنع انجراف التربة بنسبة تفوق 90٪.

• تخزن المياه الجوفية في طبقاتها السفلى.

• تُحافظ على خصوبة الأرض باستمرار.

• وتخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا يوازن بين الإنسان والطبيعة.

هذا يعني أن اليمنيين لم يزرعوا فقط الأرض، بل زرعوا مفهوم الاستدامة ذاته، قبل آلاف السنين من ظهوره كمفهوم علمي معاصر — وهذه بحد ذاتها معجزة فكرية وبيئية.

⸻

رابعًا: البُعد المعرفي والرمزي – الزراعة كفلسفة حضارية

المدرجات الزراعية ليست مشروعًا زراعيًا فحسب، بل هي نتاج عقل فلسفي إنساني يرى في الطبيعة شريكًا لا خصمًا.

لقد تعامل اليمني القديم مع الجبل كما يتعامل الفنان مع لوحته:

صاغه بالحجر، ووشّاه بالخضرة، ونظّمه بالماء، حتى صار فنًا زراعيًا معماريًا فريدًا.

هذه الفلسفة الإنسانية المتصالحة مع البيئة لم يعرفها التاريخ إلا نادرًا.

ولذلك يمكن القول إن المدرجات الزراعية اليمنية تمثل ذروة الوعي الإنساني المبكر بالهندسة البيئية والجمال الإنتاجي، أي معجزة فكرية تتجاوز الزراعة إلى فنٍّ من فنون الحياة.

⸻

خامسًا: البُعد المقارن – تفوق التجربة اليمنية عالمياً

الحضارة اليمنية: 6000 ق.م

البيئة:جبال شاهقة، قاسية، قاحلة

درجة الانحدار:شديدة

المواد:حجر طبيعي

الصيانة: يدوي

الحضارية الصينية:300 ق.م

البيئة:جبلية رطبة

درجة الانحدار:متوسطة

المواد:طين وماء

الصيانة:مستمرة حكومياً

الحضارة الانكا (بيرو):500 ق.م

البيئة:مرتفعات باردة

درجة الانحدار:متوسطة

المواد:حجر منقوش

الصيانة: متقطعة

الحضارة:اليونانية،الرومانية

البيئة:منحدرات معتدلة

درجة الانحدار:خفيفة

المواد:طين وجص

الصيانة:محدودة

النتيجة الأكاديمية من هذا التحليل:

اليمنيون هم الوحيدون الذين استطاعوا الزراعة في جبال قاسية الارتفاع والانحدار دون أدوات حديثة، وبنظامٍ استمرّ آلاف السنين دون انقطاع.

وهذا يضعهم في صدارة التاريخ البشري الزراعي — بلا منازع.

الاستنتاج العام

كلّ المعايير العلمية (الزمن، الهندسة، البيئة، الفلسفة، الاستدامة، المقارنة) تؤكد أن:

المدرجات الزراعية اليمنية تمثل أول وأعظم معجزة هندسية زراعية في تاريخ الإنسان، لأنها أول تجربة بشرية ناجحة في تحويل الطبيعة الجبلية الوعرة إلى بيئة إنتاجية مستدامة وجمالية متكاملة، وهي بذلك تجمع بين الإبداع الهندسي، والعبقرية البيئية، والوعي الإنساني المبكر.

سادساً:الدلالات الحضارية والرمزية للمعجزة اليمنية في الوعي الانساني

1. المعنى الفلسفي للحضارة الزراعية اليمنية

إن المدرجات الزراعية اليمنية لم تكن مجرّد وسيلة للإنتاج الزراعي، بل كانت بيانًا فلسفيًا يعكس نظرة الإنسان اليمني إلى نفسه وإلى الكون.

ففي حين اتخذت معظم الحضارات القديمة من النهر مركزًا للحياة (كمصر والهند وبلاد الرافدين)، ذهب اليمني إلى أبعد من ذلك:

لقد خلق نهره الخاص في الجبل، فصعد نحو السماء ليزرع فيها بدلاً من أن ينتظر الخصوبة في السهل.

إن هذا الفعل في جوهره تحدٍّ فلسفي للطبيعة، ولكنه ليس تحديًا عدائيًا، بل شراكة حكيمة.

فقد تعلّم اليمني أن الجبل ليس خصمًا ينبغي هدمه، بل حليفٌ يمكن تهذيبه وتشكيله.

ومن هنا تولّدت فلسفة “الزراعة الجبلية”، التي تُترجم في جوهرها رؤية الإنسان ككائن خلاق يصنع الجمال من القسوة، والحياة من الصخر.

⸻

2. رمزية المدرجات كجغرافيا روحية

تُعدّ المدرجات الزراعية في الوعي اليمني رمزًا للثبات والإيمان والإنتاج.

فالإنسان الذي يزرع في أعلى الجبال يُشبه في مخيلته من “يصعد نحو السماء بحثًا عن الرزق”.

وقد انعكست هذه الرمزية في اللغة اليمنية الشعبية والأمثال والأشعار، مثل قولهم:

“من زرع في القمم، رزقه الله من الغيم”.

وهكذا أصبحت المدرجات صورةً رمزية للتصالح بين السماء والأرض، بين الجهد البشري والعطاء الإلهي، بين الجمال والإنتاج.

إنها ليست حقلًا فحسب، بل معراج روحي يصعد عليه الإنسان من التعب إلى البركة.

⸻

3. البعد الجمالي: الفن المعماري في خدمة الزراعة

لا يمكن لأي ناظر إلى جبال اليمن المدرّجة أن يفصل بين الزراعة والفن.

فكل مدرّج هو ضربة فرشاة على لوحة جبلية ضخمة، وكل جدارٍ حجريٍّ هو قطعة من النحت المعماري الدقيق.

ولهذا تُعدّ المدرجات اليمنية من أجمل المناظر الزراعية في العالم، حتى أن الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر شبّهوها بـ“ القصور الخضراء المعلّقة ”.

هذا التكامل بين الوظيفة والجمال يجعل من المدرجات اليمنية فنًّا معماريًا حيًا؛ فالهندسة هنا لا تكتفي بخدمة الزراعة، بل تخلق جمالًا خالدًا يدهش العين ويغذي الروح.

⸻

4. الدلالة الحضارية: حين تصبح الزراعة هويةً وطنية

على مدار التاريخ، كانت المدرجات الزراعية مرآةً للهوية اليمنية؛ فهي تجسّد قيم العمل والكدّ والعزيمة والصبر.

وقد أصبحت رمزًا وطنيًا خالدًا في الوجدان الجمعي، لأنها تمثل المعادلة اليمنية الأصيلة:

“ الكرامة من الأرض، والعزة من العمل، والجمال من الجهد .”

في الشعر الشعبي والأغاني، تُذكر المدرجات باعتبارها العروس الخضراء التي تتزيّن للسماء بعد المطر.

وفي الفنون التشكيلية الحديثة، تُستخدم صورتها كرمزٍ للخصب والأمل والانتماء.

⸻

5. البعد الإنساني العالمي

تجاوزت المدرجات الزراعية اليمنية حدود الجغرافيا لتصبح رمزًا إنسانيًا عالميًا لفكرة الاستدامة.

إنها تذكّر العالم بأن الإنسان قادر على أن يعيش بتناغم مع بيئته دون تدميرها، وأن الحكمة البيئية ليست اختراعًا حديثًا، بل إرثٌ قديم أنجزه اليمني بيديه العاريتين.

في زمنٍ تدمّر فيه التكنولوجيا الأرض باسم التقدّم، تقف المدرجات اليمنية شاهدةً على أن الحضارة ليست ما نستهلكه، بل ما نصونه ونبنيه بوعي.

ولهذا تُدرَس اليوم في أقسام الجغرافيا والهندسة البيئية في جامعات العالم كمثالٍ على “ الهندسة العضوية المتصالحة مع الطبيعة ”.

⸻

6. القيمة الرمزية في الوعي الإنساني

ترمز المدرجات الزراعية اليمنية إلى ثلاث قيم كبرى في مسار تطور الإنسان:

العبقرية الإنسانية

قدرة الإنسان على تحويل أقسى البيئات إلى موطنٍ للحياة والإنتاج.

الاستدامة البيئية

توازنٌ فريد بين الحاجة والموارد دون استنزاف الطبيعة.

الجمال الإنتاجي

الجمع بين الجمال والهندسة في منظومة واحدة تُرضي العين والعقل معًا.

هذه القيم الثلاث تُجسد ما يمكن تسميته بـ “المعجزة اليمانية الأولى في التاريخ الإنساني” — معجزة لا تُقاس بارتفاع الجدران أو عمق السواقي، بل بعمق الوعي الذي أنشأها.

⸻

7. نحو فلسفة يمنية في فهم الحضارة

لقد آن الأوان أن يُعاد النظر في مفهوم “المعجزة الحضارية” من منظورٍ غير تقني.

فالمعجزة ليست بناء الأهرام أو الأبراج فقط، بل القدرة على أن تجعل الطبيعة شريكًا في الازدهار لا ضحيةً له.

وهنا يتجلّى النموذج اليمني بوصفه مدرسة فلسفية في فهم الإنسان لذاته وللأرض التي يعيش عليها.

فالمدرجات تقول للعالم بلغةٍ صامتة:

“ ليس الإنسان سيد الأرض، بل ابنها الأمين .”

⸻

الخاتمة الرمزية

إن المدرجات الزراعية اليمنية ليست مجرد أثرٍ ماديّ، بل نصٌّ فلسفي منقوش على وجه الجبال.

كل حجر فيها شاهدٌ على علاقة الإنسان بالأرض، وكل نبتةٍ فيها تعبير عن انتصار الحياة على القسوة.

وحين نتأملها من بعيد، ندرك أننا أمام أول إعلانٍ حضاريٍّ في التاريخ الإنساني يقول إن الجمال والعمل يمكن أن يلتقيا في فعلٍ واحدٍ هو الزراعة.

وهكذا، يبقى اليمنيّ، عبر مدرجاته الخضراء، المعلّم الأول للبشرية في فنّ ترويض الجبال وصناعة الحياة.

الحضارية والإنسانية المستفادة من التجربة اليمنية للعالم المعاصر

1. من الجغرافيا إلى الفلسفة:

حين تتحوّل التضاريس إلى عقلٍ منتج

في عالمٍ تتفاقم فيه الأزمات البيئية والمناخية وتُحاصر الإنسان بأسئلته الوجودية حول الاستدامة، تبرز التجربة اليمنية بوصفها نموذجًا فكريًا وإنسانيًا فريدًا في تحويل الجغرافيا القاسية إلى مجالٍ للإبداع الحضاري.

لقد أدرك اليمنيون منذ فجر التاريخ أن الأرض، مهما بدت وعرةً أو صخريةً أو قاحلة، ليست عائقًا في وجه الحياة، بل صفحةٌ تنتظر أن تُكتب بالحكمة والعمل والمعرفة.

وفي الوقت الذي انحنى فيه كثير من البشر أمام قسوة الطبيعة، اختار اليمني أن ينهض ليُحاورها لا ليحاربها، فصاغ من قمم الجبال مدرجاتٍ متناسقة، جعلت من الصخر حقلًا، ومن الجبل نظامًا هندسيًا نابضًا بالحياة.

بهذا الفعل التحويلي الباهر، تحوّلت الجغرافيا في الوعي اليمني من مجرد تضاريس جامدة إلى فلسفةٍ وجوديةٍ كاملة تُعيد تعريف علاقة الإنسان بالأرض:

فليست الطبيعة هي المشكلة، بل طريقة وعينا بها.

فحين يُبدع العقل في قراءة الجغرافيا، تُصبح القسوة موردًا، والندرة فرصة، والمستحيل واقعًا جديدًا.

إن المدرجات الزراعية اليمنية تُقدّم للعالم درسًا استراتيجيًا عميقًا في هندسة الوعي قبل هندسة الأرض؛

فهي تبرهن أن الحضارة تبدأ من تغيير زاوية النظر، لا من تغيير المكان، وأن الإنسان لا يُقاس بما يملكه من الموارد، بل بما يمتلكه من بصيرةٍ وقدرةٍ على اكتشاف الإمكانات الكامنة في بيئته.

وهكذا تحوّلت جبال اليمن من معوّقٍ طبوغرافي إلى مختبرٍ فلسفيٍّ للهندسة والإبداع — أول مدرسةٍ في تاريخ البشرية لتعليم فن تحويل الطبيعة إلى حضارة.

2. في إدارة الموارد:

عبقرية تحويل الندرة إلى استدامة

في زمنٍ يطغى فيه الهدر على الإنتاج، والاستهلاك على الوعي، تنهض المدرجات الزراعية اليمنية كأحد أرقى النماذج التاريخية في فن إدارة الموارد النادرة وتحويل الندرة إلى استدامةٍ خضراء.

لقد عاش اليمني لقرونٍ طويلة في بيئةٍ شحيحة المطر، محدودة المياه، وعالية التضاريس، ومع ذلك نجح في بناء أعقد منظومة مائية وزراعية عرفها التاريخ القديم — منظومةٍ تقوم على توازنٍ دقيق بين المطر والتربة والجاذبية والوقت.

من خلال هندسةٍ مائيةٍ عبقرية، استطاع اليمنيون أن يجمعوا قطرات المطر من القمم، ويوزّعوها بانسيابيةٍ عبر السواقي إلى سفوح الجبال، مستفيدين من كل ذرة ماءٍ دون إهدارٍ أو تبخّرٍ غير محسوب.

فلم يكن الماء لديهم مجرد موردٍ طبيعي، بل عنصرًا مقدسًا يُدار بالحكمة والمسؤولية، عبر شبكات من السدود والقنوات والحواجز الحجرية الدقيقة التي ما تزال شاهدةً على ذكاءٍ هندسيٍ يفوق عمره أكثر من ثمانية آلاف عام.

بهذا الوعي البيئي المبكر، صاغ اليمنيون أول فلسفةٍ في العالم حول الاقتصاد البيئي الرشيد:

أن الوفرة ليست في كثرة الموارد، بل في حسن إدارتها، وأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بكمية ما نملك، بل بمدى قدرتنا على جعل القليل كافيًا ومستدامًا.

لقد جسّدت المدرجات اليمنية مبدأً بيئيًا ما زال العالم الحديث يسعى إليه:

أن “الذكاء المائي والزراعي” هو أساس البقاء، وأنّ من يُتقن إدارة الندرة يُؤتمن على الوفرة.

وهكذا، تظل التجربة اليمنية درسًا خالدًا في أن القيمة ليست في المورد ذاته، بل في العقل الذي يُديره، وأن من عرف كيف يصنع الكثير من القليل، قد امتلك سرّ الاستدامة الأسمى.

3. في التنمية المستدامة:

حين يصبح الماضي قاعدة المستقبل

في عالمٍ تتسارع فيه نظريات التنمية وتغيب عنه الذاكرة البيئية، تقف المدرجات الزراعية اليمنية لتذكّر البشرية بحقيقةٍ عميقة:

أن الماضي ليس نقيض المستقبل، بل أساسه الأمتن.

ففي حين تُسارع النظم الحديثة إلى استبدال التراث المحلي بتقنياتٍ معولمة، تثبت التجربة اليمنية أن التراث يمكن أن يكون أعظم مختبرٍ للتنمية المستدامة إذا قُرئ بعقلٍ علميٍّ معاصر.

فالمدرجات الزراعية اليمنية لم تُبنَ كتحفةٍ جماليةٍ صامتة، بل كمنظومةٍ إنتاجيةٍ حيةٍ تتجدّد مع كل موسم مطر.

إنها ليست أثرًا أثريًا جامدًا، بل بنية زراعية ديناميكية تستجيب للطبيعة وتتكيف معها في دورةٍ مستمرة من التجديد والإصلاح الذاتي.

هذا يجعلها نموذجًا متقدمًا لـ “الاستدامة العضوية” التي تُبنى على المعرفة التقليدية الأصيلة لا على الإنكار الممنهج للماضي.

لقد فهم اليمنيون ما تسعى إليه مؤسسات التنمية اليوم:

أن التراث ليس عائقًا أمام التقدّم، بل بوصلةٌ توجهه نحو التوازن والاستمرار.

فكل مدرّجٍ في جبال اليمن هو وثيقة معرفةٍ بيئيةٍ دقيقة — درسٌ في هندسة التربة، وعلوم المياه، والاقتصاد الاجتماعي، والإدارة التعاونية، أي أنه منظومة علمٍ متكاملة تسبق نظريات التنمية الحديثة بقرونٍ طويلة.

ومن هنا، تبرز الرسالة الاستراتيجية الكبرى التي تُقدّمها التجربة اليمنية للعالم المعاصر:

أن التنمية الحقيقية لا تُبنى على أنقاض الذاكرة، بل على جذورها؛ وأن التحديث الذي يتنكّر للماضي يُنتج هشاشة، بينما التقدّم الذي يتكئ على التراث يُنتج استدامةً راسخة تتناغم فيها المعرفة القديمة مع التقنية الحديثة.

الدرس الثاني للعالم:

“ التنمية الحقيقية هي التي تحترم ذاكرة الأرض، لا تلك التي تمحوها .”

4. في العلاقة بين الإنسان والبيئة:

التوازن قبل الربح

في التجربة اليمنية، تتجلّى أسمى أشكال الوعي البيئي الإنساني؛ إذ لم تكن الزراعة يومًا مجرد عملية إنتاج غذائي، بل عقدًا أخلاقيًا مقدسًا بين الإنسان والأرض.

لقد أدرك اليمني منذ القدم أن الطبيعة ليست موردًا يُستغل، بل كائنٌ حيٌّ يُصان ويُحترم.

ومن هذا الوعي العميق نشأ نظام المدرجات الزراعية كمنظومةٍ أخلاقيةٍ قبل أن يكون منظومةً هندسية، إذ بُني على قاعدةٍ جوهرية مفادها:

أن الأرض لا تُستعبد، بل تُرعى.

فكل حجرٍ في تلك المدرجات كان جزءًا من حوارٍ روحي بين الفلاح والطبيعة، لا من صراعٍ معها.

لم يكن اليمني يسعى إلى قهر الجبل أو إخضاعه، بل إلى تهذيبه وتنسيق تضاريسه بما يضمن استمرار العطاء دون استنزاف.

لقد مارس الإنسان اليمني التنمية كما تُمارَس العبادة؛ بالإخلاص والوعي والجمال، حتى تحوّلت العلاقة بينه وبين أرضه إلى شراكةٍ أخلاقيةٍ تُقدّس الاتزان وتحترم حدود الطبيعة.

في المقابل، يعيش العالم المعاصر مأزقًا أخلاقيًا خطيرًا، إذ انقلبت العلاقة بين الإنسان والبيئة إلى علاقة ربحٍ واستنزاف.

تُقاس قيمة الأرض اليوم بما تُنتجه من عائدٍ مالي، لا بما تحفظه من توازنٍ حيويٍّ واستقرارٍ كوني.

إننا نزرع بالإسراف، ونحصد بالتلوث، ونسمي ذلك “تقدمًا”، بينما هو في جوهره تراجع في الوعي الإنساني عن فلسفة الأرض التي صاغها اليمنيون قبل آلاف السنين.

ومن هنا، تُقدّم المدرجات اليمنية للعالم درسًا حضاريًا خالدًا:

أن التنمية بلا أخلاق بيئية تتحوّل إلى استعمارٍ للطبيعة، وأن الحضارة التي لا تعرف حدودها مع الأرض إنما تحفر قبرها بيدها.

لقد أثبت اليمني أن الزراعة يمكن أن تكون فعل حبٍّ لا طمع، وشراكةً لا سيطرة، وتوازنًا لا استهلاكًا.

الدرس الثالث للعالم:

“الأرض لا تُثمر بالعنف، بل بالتفاهم.

5. في الهندسة والإبداع:

عبقرية البساطة التي صنعت المعجزة

في تاريخ العمارة والزراعة، تُقاس عبقرية الأمم لا بما شيّدته من صروحٍ ضخمة، بل بما أنجزته من تناغمٍ بين الفكرة والطبيعة.

ومن بين صفحات التاريخ، تبرز المدرجات الزراعية اليمنية كأحد أعظم الدروس في الهندسة الإبداعية البسيطة التي جمعت بين الدقة العلمية والجمال الفطري في آنٍ واحد.

لقد امتلك اليمني عقل المهندس دون أن يدرس الهندسة، وروح الفنان دون أن يتعلّم الرسم؛

فمن صخر الجبال الصمّاء نحت مدرّجاتٍ متناسقةً تنسجم مع ميلان الجبل واتجاه الرياح ومواسم المطر، مُنشئًا بذلك أول مدرسةٍ في العالم للهندسة البيئية التطبيقية قبل أن يولد المصطلح بآلاف السنين.

في كل مدرّجٍ من تلك الجبال، تتجسّد معادلة دقيقة بين الشكل والوظيفة:

الجدار الحجري ليس زينةً بل وسيلة لتثبيت التربة، والساقية ليست مجرى ماءٍ عابرًا بل جهاز تصريفٍ طبيعيٍّ يُنظّم الرطوبة ويمنع الانجراف.

كل عنصرٍ في هذا البناء يخدم غايةً بيئيةً محددة، دون أي إسرافٍ أو عبثٍ في الموارد.

وهكذا تحوّلت الجبال إلى مختبرات هندسية مفتوحة، تُعلّم البشرية أن أعظم الابتكارات تولد من أعقد البيئات حين يتحالف الذكاء مع الصبر.

إن ما يميّز هذه التجربة ليس فقط دقتها الهندسية، بل فلسفتها الجمالية.

فالمزارع اليمني لم يبنِ مدرّجاته ليزرع فقط، بل ليُجمّل موطنه.

لقد كان يُدرك أن الجمال ليس ترفًا، بل طاقةٌ روحية تُغذّي الاستمرار والإنتاج.

لذلك اتخذت مدرجاته مظهرًا فنيًا بالغ الإتقان، وكأنها لوحات معلّقة على صدور الجبال، تنطق بانسجامٍ هندسيٍّ يُدهش كل من يراها من الأرض أو من السماء.

من هنا، يتجلّى البعد الفلسفي لعبقرية البساطة اليمنية:

أن البناء المتوازن لا يحتاج إلى تكنولوجيا فائقة، بل إلى عقلٍ منسجمٍ مع الطبيعة.

إنها البساطة بوصفها حكمة، والاقتصاد بوصفه فنًا، والهندسة بوصفها لغة الإنسان في محاورته مع الأرض.

الدرس الرابع للعالم:

“ الإبداع الحقيقي لا يقاس بضخامة الأدوات، بل بقدرة العقل على تحويل البساطة إلى معمارٍ خالد ."

6. في الهوية والثقافة:

الجمال قوة وطنية

في اليمن، لم تكن الزراعة فعلًا اقتصاديًا فحسب، بل طقسًا من طقوس الهوية، يتجلّى فيه الجمال كقيمةٍ وطنيةٍ وروحيةٍ في آنٍ واحد.

لقد أدرك اليمني بفطرته الحضارية أن الجمال ليس رفاهية، بل ركن من أركان البقاء الإنساني، وأن الأمم التي تُهمل حسّها الجمالي تفقد قدرتها على الاستمرار.

ومن هنا، جاءت المدرجات الزراعية اليمنية كأسمى تجسيدٍ لتلك الفلسفة؛ فهي ليست مجرد بنية إنتاجية، بل خطابٌ جماليٌّ يُعبّر عن هوية أمةٍ ووعيها بذاتها.

فعلى سفوح الجبال الممتدة من شمال الجزيرة اليعربية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تتوشّح الأرض بحزامٍ أخضر منسوجٍ من مدرّجاتٍ متدرجةٍ كأنها قصائد شعرٍ بصريٍّ تروي سيرة الإنسان اليمني مع الأرض.

كل جدارٍ حجريٍّ هو توقيعٌ معماريٌّ يحمل بصمة الجيل، وكل مدرّجٍ هو لوحةٌ جماعيةٌ رسمتها أيادٍ تعرف أن الزراعة ليست مهنة، بل فنٌّ من فنون الانتماء.

لقد تحوّل الجمال في الوعي اليمني من كونه قيمةً فنيةً إلى قوةٍ وطنيةٍ ثقافية؛

فحين يزرع اليمني سفح جبلٍ صعب، فإنه لا يزرع طعامه فقط، بل يزرع صورته وهويته وكرامته.

إن المدرجات ليست فقط مصدرًا للغذاء، بل رمزًا للثبات، ولإصرارٍ جماليٍّ يقول للعالم:

نحن هنا، نحيا ونُبدع رغم قسوة الجغرافيا.

وهكذا، تداخلت الزراعة مع الفن، والجمال مع الهوية، حتى أصبحت المدرجات اليمنية مرآةً للروح الوطنية؛

فيها تظهر قيم العمل والتعاون والجمال والكرامة، وفيها يُختصر وجدان أمةٍ جعلت من الطبيعة شريكًا في صياغة ذاتها الثقافية.

وفي عصرٍ تذوب فيه الهويات في دوامة العولمة، تقدّم هذه التجربة نموذجًا فريدًا لما يمكن تسميته بـ “الهوية المنتجة” — هوية لا تقوم على الشعارات أو الذاكرة فقط، بل على الفعل والإبداع والتجدد.

فالمدرجات ليست ماضيًا يُحكى، بل هويةً تُزرع وتُسقى وتُحصد كل عام.

الدرس الخامس للعالم:

“ حين تتحوّل الزراعة إلى جمال، يتحوّل الجمال إلى هوية، وتصبح الهوية مصدرًا للقوة الحضارية .”

7. في التضامن الاجتماعي:

العمل الجماعي أساس البقاء

في صميم التجربة اليمنية، لا تُعدّ المدرجات الزراعية مجرد هندسةٍ للأرض، بل هندسةٌ للعلاقات الإنسانية.

فقد وُلدت تلك التحف الزراعية من رحم التعاون، لا من الفردية، ومن روح الجماعة التي جعلت من العمل المشترك نظامًا للحياة لا مجرد خيارٍ اجتماعي.

لقد فهم اليمنيون باكرًا أن الجبل لا يُزرع بيدٍ واحدة، وأن الطبيعة لا تبوح بعطائها إلا لمن يعملون معًا بانسجامٍ وثقةٍ وتكافل.

كان بناء كل مدرّج يتطلّب جهد القرية بأكملها؛ رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا.

يتقاسمون الحجارة والماء والوقت، ويغنّون أثناء العمل، كأنهم في طقسٍ جماعيٍّ مقدّس تُمارَس فيه الزراعة كعبادةٍ ومشاركةٍ إنسانيةٍ سامية.

وهكذا تحوّل العمل التعاوني إلى بنية اجتماعية متماسكة تربط الأفراد بالأرض وببعضهم البعض في شبكةٍ من المسؤولية والاحترام والولاء للمكان.

كانت تلك التجربة أول تطبيق عملي لفلسفة الاقتصاد التشاركي قبل أن تُصاغ نظرياته الحديثة بآلاف السنين.

فكل قريةٍ كانت بمثابة “شركةٍ جماعيةٍ طبيعية” تُنتج وتستهلك وتوزّع بشكلٍ عادل، دون حاجةٍ إلى مؤسسات أو قوانين مكتوبة؛ لأن القانون كان القيم، والمؤسسة كانت الوعي.

لقد أثبتت المدرجات اليمنية أن التنمية ليست مجرد نشاطٍ اقتصادي، بل شبكةٌ من العلاقات الاجتماعية المتوازنة، وأن المجتمعات التي تفقد روح التعاون تفقد قدرتها على البقاء.

ومن هنا، يتجلّى عمق التجربة اليمنية بوصفها درسًا للعالم المعاصر، الذي يعيش في ظل العزلة الرقمية والفردية الاستهلاكية:

أن البقاء لا يتحقق بالقوة الفردية، بل بقدرة الجماعة على العمل المشترك، وتوزيع الجهد والمسؤولية بتكافلٍ ووعي.

إن المدرجات لم تكن فقط نتاجًا للتعاون، بل كانت أيضًا سببًا في ديمومته؛ فكما وحّدت الأرض الناس في العمل، وحّدتهم كذلك في المصير، فصار كل موسم حصادٍ احتفالًا جماعيًا بانتصار الإنسان على الجبل والجدب معًا.

الدرس السادس للعالم:

“ حيثما يتفكك العمل الجماعي، تموت الأرض. وحيثما تتكاتف الأيدي، تُزهر الجبال .”

8. في السيادة الغذائية:

الحرية تنبت من الأرض

من بين الدروس الكبرى التي تهديها المدرجات الزراعية اليمنية إلى العالم، يبرز درس السيادة:

أن الحرية لا تُصنع في القصور، بل تُزرع في الحقول.

لقد أدرك اليمنيون منذ فجر التاريخ أن من يملك غذاءه يملك قراره، وأن من يعتمد على غيره في قوته يفقد استقلاله مهما امتلك من سلاحٍ أو مال.

ولهذا، لم تكن الزراعة في اليمن مجرّد نشاطٍ معاشي، بل خطةً استراتيجيةً للكرامة الوطنية.

فبينما كانت أممٌ كثيرة تخضع للتقلبات السياسية أو الاقتصادية بسبب تبعيتها الغذائية، بنى اليمني على جباله حصونه الخضراء التي تقيه الجوع والارتهان، وتمنحه استقلالًا ماديًا ومعنويًا في آنٍ واحد.

كل مدرّجٍ كان بمثابة “سورٍ من السيادة”، وكل موسم حصادٍ كان عيدًا للحرية؛ فالأرض هنا لم تكن مجرد مصدرٍ للعيش، بل ركيزةً للقرار السياسي والاجتماعي والثقافي.

" من امتلك أرضه، امتلك قراره، ومن حرث بيديه عاش بكرامةٍ لا تُشترى ."

لقد شكّلت المدرجات الزراعية نظامًا غذائيًا ذاتيًا متكاملًا، يُوفّر الحبوب والبن والخضار والفواكه والمكسرات، ويُعيد تدوير المياه والمواد العضوية في دورةٍ مغلقةٍ ومستدامةٍ تُحقق ما يُعرف اليوم في العلوم الحديثة بـ “الاقتصاد الدائري الزراعي”.

كان الفلاح اليمني يمارس الاستدامة قبل أن تُصبح شعارًا أمميًا، ويُحقّق الاكتفاء قبل أن تُكتب نظرياته في الجامعات.

وهكذا تحوّلت الزراعة في اليمن إلى مفهومٍ للسيادة قبل أن تكون مهنة، وإلى مؤسسةٍ للكرامة قبل أن تكون قطاعًا اقتصاديًا.

ومن هذا الفهم العميق وُلدت فلسفةٌ يمنيةٌ عريقةٌ تقول:

“ من لا يزرع أرضه، يزرع تبعيته .”

اليوم، والعالم يواجه أزمات غذاءٍ متصاعدة بفعل الحروب والمناخ، يعود اليمن ليذكّر البشرية بمعادلةٍ بسيطةٍ وعظيمةٍ في آنٍ واحد:

أن الاستقلال يبدأ من حفنة تراب، وأن الأمن القومي يبدأ من أمن الغذاء.

الدرس السابع للعالم:

“الحرية لا تُستورد، بل تُزرع. ومن لا يحمي أرضه بزراعتها، يفقدها بالانتظار.

9. في البعد الإنساني والفلسفي:

حين تتكلّم الجبال

هناك في اليمن، حيث تعانق الجبالُ الغيومَ وتتهامس القممُ مع الرياح، تنطق الطبيعة بلغةٍ لا يفهمها إلا الذين زرعوا بأيديهم وصبروا بقلوبهم.

فالمدرجات الزراعية اليمنية ليست صخورًا مرصوفةً فحسب، بل نصوصٌ منقوشةٌ على جسد الجبل تروي فلسفة الإنسان اليمني في مواجهة الوجود.

إنها ليست مجرد مشروعٍ هندسيٍّ أو معجزةٍ زراعية، بل بيانٌ إنسانيٌّ خالدٌ في معنى الانتماء، والعمل، والجمال، والخلود.

لقد جعل اليمني من الجبل كائنًا حيًا يشاركه الحياة؛

يُطعمه من جهده، ويسقيه من صبره، فيبادله العطاء بالجمال والخصب والظل.

وهكذا نشأت علاقةٌ نادرةٌ بين الإنسان والمكان، علاقة حوارٍ وتفاهمٍ لا صراعٍ وهيمنة.

كان الجبل مدرسةً في التواضع، يُذكّر الإنسان أن القوة لا تكون في القهر، بل في القدرة على الفهم؛

وأن الحضارة ليست غزو الطبيعة، بل التعايش معها في توازنٍ روحيٍّ ومعرفيٍّ راقٍ .

في تلك الجبال، ارتقى الوعي الإنساني إلى مستوى الفلسفة الفعلية؛

فلم يعد اليمني يرى نفسه سيدًا على الأرض، بل جزءًا من نَسَقها، ولم يعد يزرع ليأكل فقط، بل ليحيا معنى الوجود في انسجامٍ بين اليد والفكر، بين الجهد والروح.

وهكذا، تحوّلت المدرجات اليمنية إلى مرآةٍ كونيةٍ تُظهر أرقى ما في الإنسان من عقلٍ وجمالٍ ومسؤولية.

لقد تحدّثت الجبال بلغةٍ صامتةٍ لكنها أبلغ من كل خطاب؛

قالت إن الحضارة ليست ما نملكه، بل ما نحترمه،

وأن الإنسان لا يُقاس بما يبنيه في السهول، بل بما يُشيّده من روحٍ على القمم.

الدرس الثامن للعالم:

“ حين يتصالح الإنسان مع الجبل، يتصالح مع نفسه، وتصبح الأرض مرآةً للسماء ."

الخلاصة:

المعجزة الإنسانية الأولى في تاريخ الوعي والجمال

بهذا، لا تبقى المدرجات الزراعية اليمنية مجرّد أثرٍ من الماضي أو مشهدٍ جغرافيٍّ مدهش، بل برهانًا حيًّا على أن الإبداع الإنساني قادرٌ على الانتصار على الجغرافيا والمناخ والندرة والزمن معًا.

لقد قدّم اليمنيون للعالم أول نموذجٍ تطبيقيٍّ في التاريخ لـ “الهندسة المستدامة المتصالحة مع الطبيعة”،

حيث حوّلوا الجبال الصلدة إلى معابدَ خضراءٍ تنبض بالوعي والجمال والإنتاج،

وجعلوا من الأرض الوعرة لوحةً تتناغم فيها العلوم مع الفلسفة، والهندسة مع الإيمان، والعمل مع الفن.

فالمدرجات الزراعية ليست مجرّد إرثٍ حضاري، بل رسالة كونيةٌ عميقةٌ تقول للبشرية جمعاء:

إن الإنسان، حين يتصالح مع الطبيعة ويفهم لغتها،

قادرٌ أن يجعل من الصخر خبزًا، ومن القسوة جمالًا، ومن التحدي حياةً.

ومن هنا، تبقى المدرجات الزراعية اليمنية بحقٍّ المعجزة الإنسانية الأولى في تاريخ الوعي والبقاء، وشهادةً خالدةً على أنّ الإنسان لا يُقاس بما ورث، بل بما أبدع، ولا يُخلَّد بما امتلك، بل بما ترك من أثرٍ جميلٍ على وجه الأرض.

0 تعليق